この記事のカテゴリー

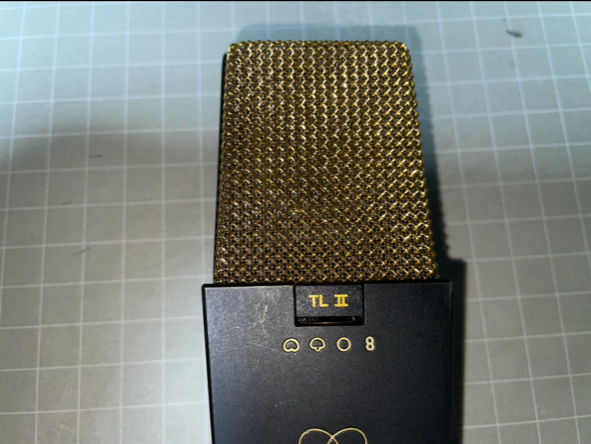

AKG C414B-TLII(コンデンサーマイク)

今回はAKGのコンデンサーマイク「AKG C414B-TLII」です。

■スペック

コンデンサーマイク

スペック:単一指向性、超単一指向、無指向、双指向

周波数特性:12.5 mV/Pa; 20 – 20,000 Hz

パッド:-10dB (Via Switch)、-20dB (Via Switch)

フィルター:HPF: -12dB/octave @ 75Hz (Via Switch)、HPF: -12dB/octave @ 150Hz (Via Switch)

ダイアフラム:25mm

Max SPL:160 dB

Self-noise:14.0 dB(A)

インピーダンス:180 Ohms (Low)

Power Specifications:Phantom voltage: 9?52Vv

重量:320g

AKGと言えばこの414シリーズが有名です。

大型ダイヤフラムコンデンサーの414シリーズですが歴史は古く、1953年に登場したC12が現在のC414の元祖マイクとなります。

形は今とは違いますが、現形状になったのがC12があり、その後続モデルのC12A(1962年)が今の形状の元祖となります。

その後、それまでは専用電源が必要だったのをファンタム電源でも動かせるようにしたC414 comb(1971年)の登場。

以降、C414EB(1976年)、C414EB-P48(1980)、C414EB-ULS(1986年)へと続き、今回のC414B-TLⅡ(1993年)となります。

更に今現在はC414XLSとC414B-XLⅡとなっています。

原産国はオーストリアで現在はサムスン傘下になり414シリーズはハンガリーで製造されています。

(ヘッドホンや中国で生産されているとのことです)

ハンガリーはオーストリアのすぐ隣でもありオーストリアのウィーンとも近いので、今のサムスン傘下になってオーストリアの工場が閉鎖された後、何名かの技術者がハンガリーに移動したと思われます。

話はC414B-TLIIに戻しまして、この414が私の初AKGマイクとなりました。

正直、当初はコンデンサーと言えばU87のようなデザインが頭にあるので414のデザインはあまり好みではありませんでした。

ダイアフラムの大きさのわりには本体サイズが小さく、今でこそそれが良いのですがゴージャス感がなくて^^

あと漫才マイクとして有名なソニーのC-38、通称サンパチのようなフォルムなので漫才マイクに似ててどうかとも思った事もありました。

今はサンパチの方が貴重で高いので414が漫才マイクとして使われている所もありますよね^^

そんな414ですが、今は私の中ではお気に入りの1本でもあります。

このC414B-TLIIから2種類の414が平行発売されるようになり、この頃はこのC414B-TLIIとC414EB-ULSが平行販売されていました。

本体のネット色にも違いがあり、C414EB-ULSがシルバー、C414B-TLIIがゴールドとなっており価格もC414B-TLIIの方が3万円ほど高い感じです。

現行モデルもC414XLS(シルバー)とC414B-XLⅡ(ゴールド)に分かれており、価格差も同様に3万円ほどの違いがあります。

このシルバーとゴールドの違いはトランスが使われているか、使われていないかになります。

C414B-TLIIとC414B-XLⅡのゴールドがトランスレスタイプとなっています。

ノイマンにもトランスレスマイクがあり、マイク名の頭にTLMがついているのがトランスレスマイクとなります。

■音質

C414B-TLIIの音はまじめな音であり、かつ程よい温かみがある音色です。

ホールやスタジオで大量にある414はシルバーのC414EB-ULSやC414XLSとなっています。

価格面もあるかと思いますが、シルバーの414はストレートな音質なので癖が無くマルチマイクとして使うには最適です。

トランスレスのゴールドはソロ楽器など目立つ楽器やボーカル録音に使われる事が多いようです。

線の細い楽器から太い楽器までなんでもこなす万能マイクですが、ピアノのステレオオンマイクで使うとこれがまたいいんです。

ライブコンサートのピアノ録音でも活躍しますが、純粋なピアノレコーディングマイクとしても414は定番マイクであります。

■トランスレス

先ほどからゴールドはトランスレスタイプだと書いていますが、レスということはトランスが入っていない事になります。

トランスが入っていないのに何で価格が高いのか。

トランスが入っていないとどうなるのか。といった事になりますが。。。

トランスの役割は音量を稼ぐための回路です。マイク感度は非常に小さいものなのでトランスで増幅させる必要があるのです。

故に通常のマイクはトランスが入っています。

では何故トランスレス化するのかですが、トランスを通る事により音が劣化してしまうようです。

トランスレスで尚且つファンタム電源を必要とするコンデンサーマイクは大袈裟な回路が必要となるようです。

そういった意味で逆にお金がかかってしまうのがトランスレスタイプのマイクとなるようです。

414の場合はレス化する事により値段が上がっている理由は上記の通りになるようです。

トランスが入っている場合も使われるトランスや劣化を防ぐための技術によって値段の差があり、トランスレスよりも高いマイクも存在します。

ノイマンのU87がまさにそれで、87はトランスが入っていますが入っていないTLMシリーズはU87よりも価格は抑え気味です。

■ショックマウント

この年代の414やCシリーズに付属してくるショックマウントはH100と呼ばれるものです。

現行品はH85となっており、違いはマイクスタンドに付く外側パーツが金属なのがH100となります。

(H85は全て樹脂)

マイクを装着する部分は今と同じ樹脂となっています。

使われるサスペンションゴムの長さは同一サイズで、どちらのショックマウントでも使えるようです。

大きさはH85の方より若干大きいです。

また1つアドバイスとなりますが、ショックマウントを使わないときは、ロックを開放にしてはいけません。

つまり使わないときもロック状態にしておく事をお勧めします。

というのもロックが開放されていると、マイクをショックマウントに固定する3点のゴムパーツ(正しくは樹脂にゴムが塗布されているパーツ)

が抜け落ちてしまう場合があるからです。

ロックが外れている状態だと、このゴムパーツがフリー状態になりカタカタと動くようになっています。

このゆとりが知恵の輪のように、あるタイミング角度でポロッと取れてしまうのです。

取れると表側からははめ込む事が困難で、マウントを分解して内側からはめ込む事になります。

少々厄介ですのでロックした状態で保管しましょう。

もし外れてしまった場合は、私の過去のブログにありますサスペンションゴムの交換ブログをご覧ください。

私としてはスタジオスタンダードな初のマイクがAKGのC414B-XLⅡです。

これからも大切に使っていきたいと思います。